OriHimeは分身です

この場に参加できない、遠く離れた仲間に簡単に”来てもらう”事ができる

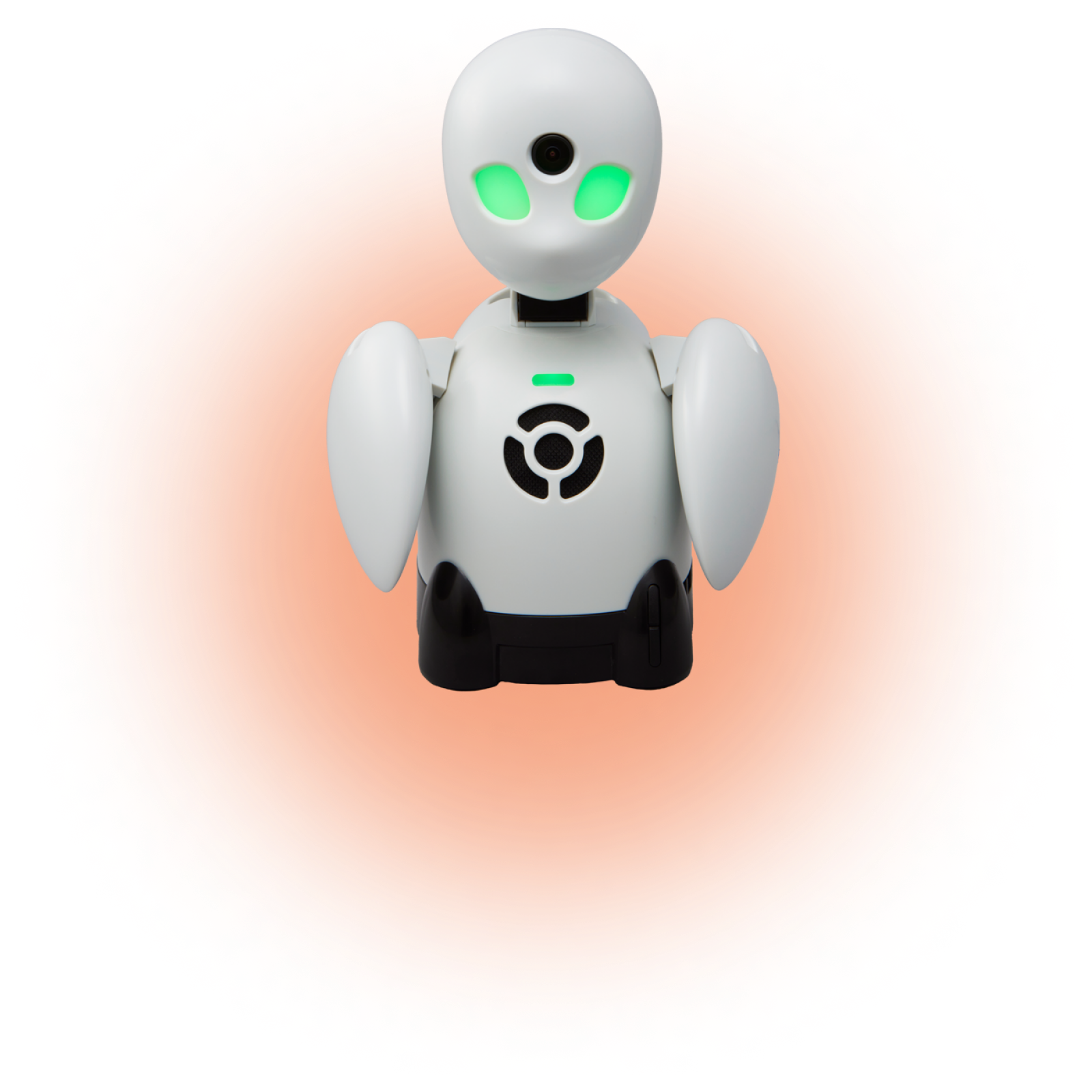

遠隔操作ロボット、それが「OriHime」です。

「職場に置いて、家や遠い場所にいる社員に参加してもらえる」

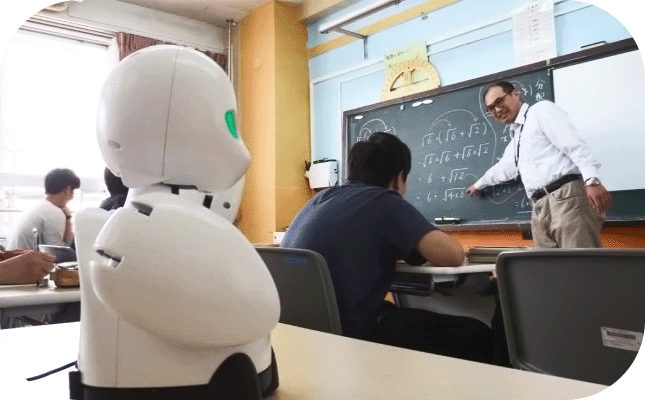

「学校に置いて、通学できない生徒が授業を受けたりクラスメイトと交流できる」

「手で持ち運べて、旅行や買い物、イベント、式典に仲間を呼べる」

まるで本当にそこにその人がいるような経験を提供します。

OriHimeは、距離も障害も昨日までの常識も乗り越えるための分身ロボットです。

心のモビリティを目指して

見た目はロボットですが、人工知能で自動で動くAIロボットではありません。

その場にいない人がリアルタイムに見渡せて、会話でき、

首や手を動かす事ができる、いわば”乗り物”です。

たとえ地球の裏側からでも、ほぼ遅延なくリアルタイムにOriHimeに”入り”、

テレポートのようにその場へ”参加”する事ができます。

-

海外出張、介護や入院などで行きたい場所へ

行けない...

そんな仲間をOriHimeで呼ぶ事ができます結婚式など大事な場を大切な人と共有したい、人手が足りない、

あの人に居て貰いたい、仲間と一緒に旅がしたい

OriHimeはテレビ電話と違い、まるで本当に一緒に”居る”ような

コミュニケーションを可能にします。

-

操作はとても簡単です。

お使いのPCやスマートフォンなどから、

だれでも簡単に操作する事ができます。

練習は必要なく、子どもからご高齢の方まで、

多くの人に使いやすいように設計されています。

OriHimeの

特徴

-

1

リアルタイムの映像とハイクオリティな音声

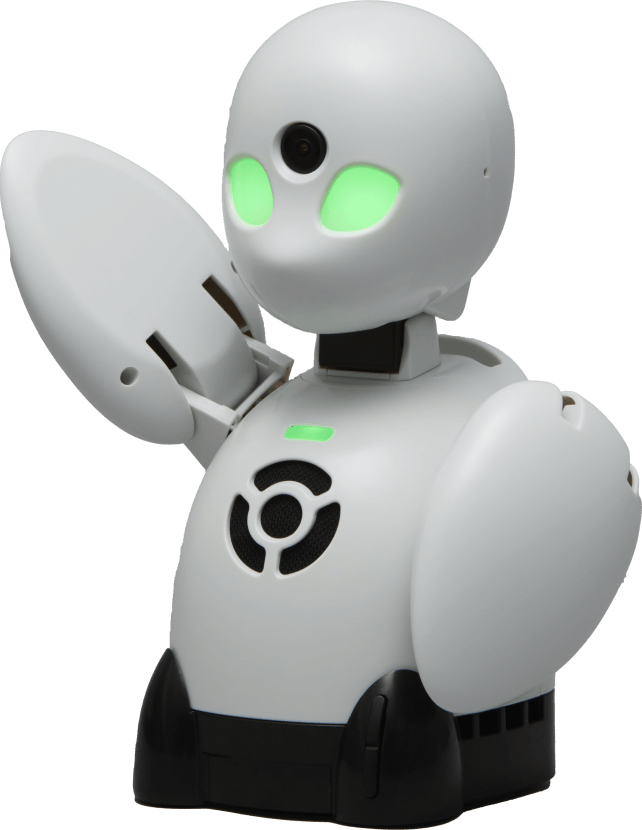

OriHimeには広視野カメラとマイクとスピーカーと6個の関節が

搭載されています。操作をする人は最大4Kの鮮明な映像を見ながら、 OriHimeの近くの人と遅延が気にならない自然な会話を実現します。 -

2

そこに”本当にいる”ように感じる没入感

OriHimeを操作する人は、首や腕を自由に動かして周囲の人と

話し、一緒に外出したり働いたりするうちに、遠隔操作なのに

本当にそこにいるような感覚、経験を得る事ができます。 -

3

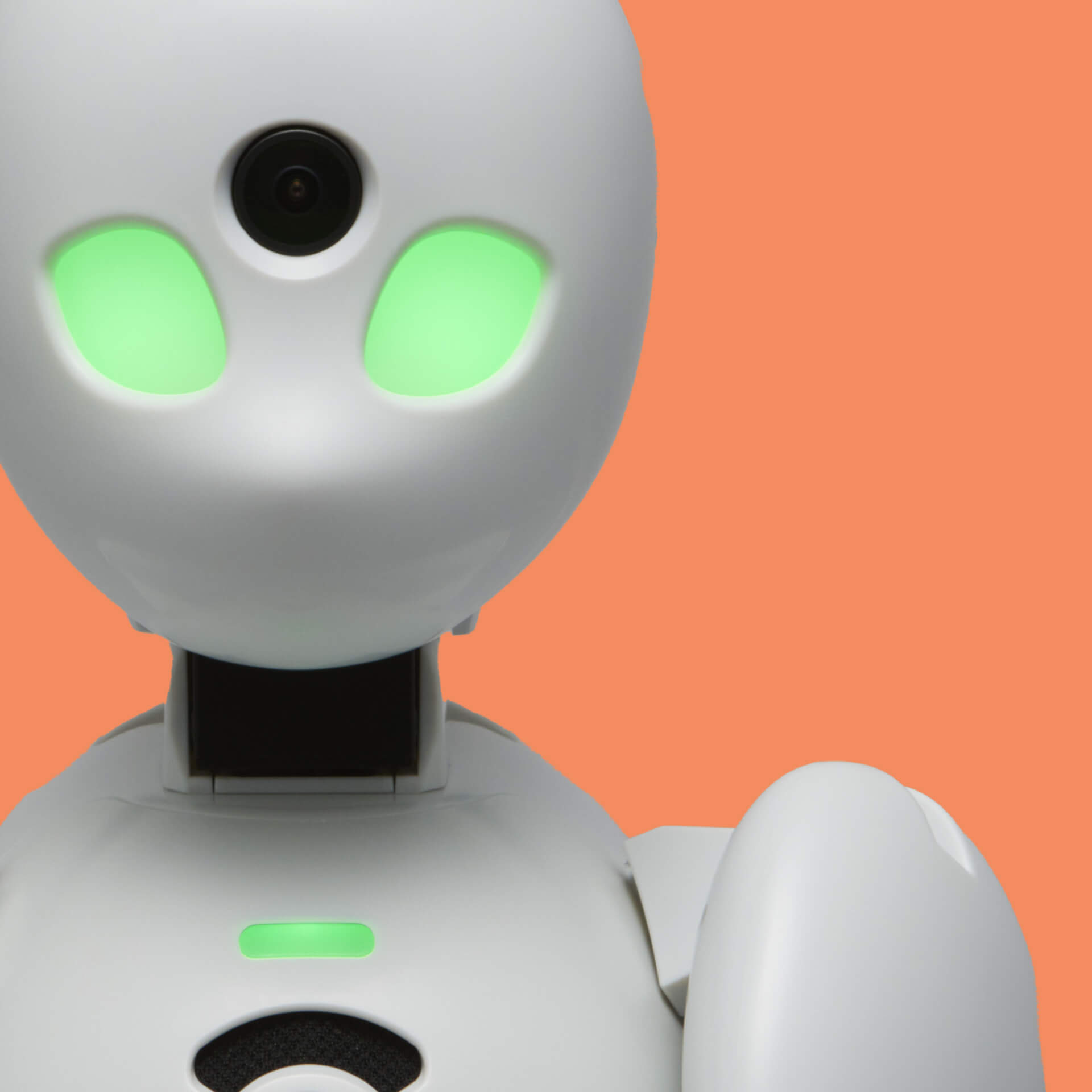

その人に見えてくるデザイン

様々な表情に感じられる能面をモチーフとし、操作者の顔は見えていないのに、会話をしていると本当にOriHimeを通してその人が”居る”ように感じる事ができるようにデザインされています。

OriHimeの活用例

-働く編-

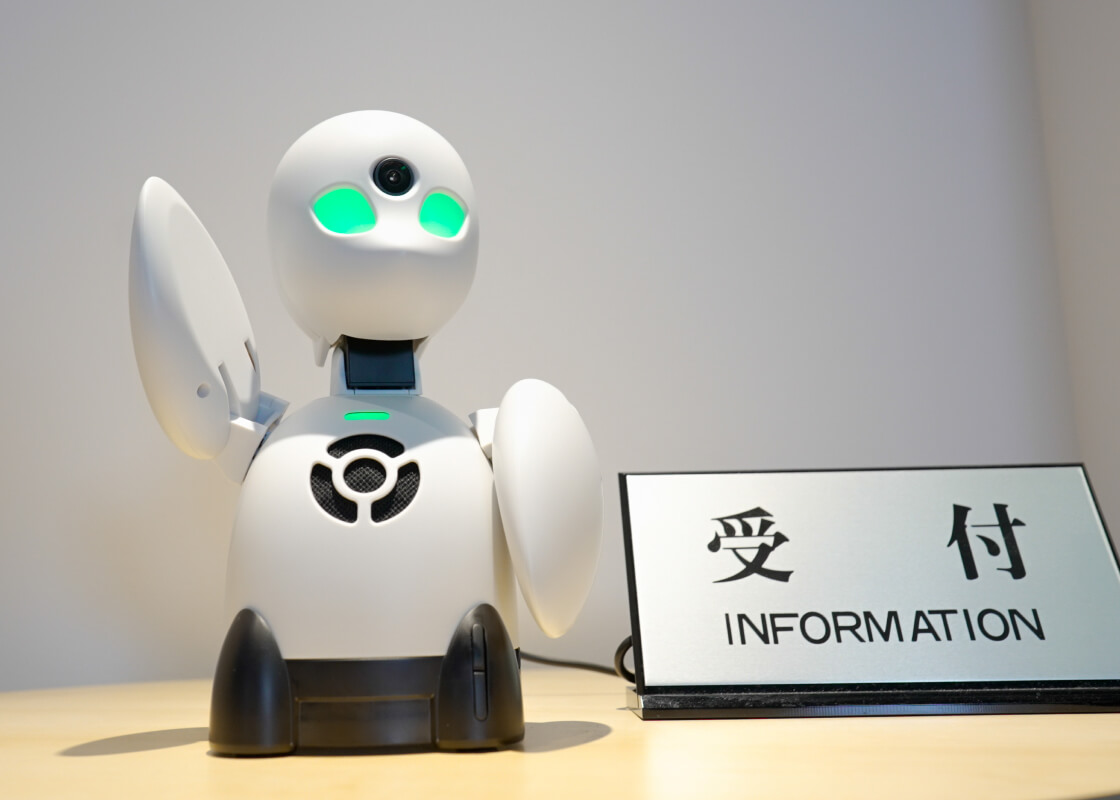

CASE1受付

お店のレジやイベント会場、企業の受付などでお客様への説明を行ったり、

ご要望をお受けしたり、整理券を配るなどの接客を行っています。

隣にタブレットを置き、遠隔でスライドを切り替えてプレゼンを行う事もできます。

CASE2福祉の現場

病院や高齢者施設、あるいは保健室などで、

利用者の方の話し相手になったり遊び相手になったり、

少し人手の足りない場の助力となっています

CASE3会議や視察

人が集まる会議に自然に参加する事ができます。

また、OriHimeを持ち込んでの施設の見学、内覧などにも使われています。

CASE4テーブル卓での接客

レストランのテーブルにOriHimeがつき、食事の注文をとったり、

お店や料理の説明をすることができます。

人との会話を求めて来店される方にも喜ばれています。

OriHimeの活用例

-学校編-

CASE1登校や塾への登校

怪我や病気などで教室に足を運べなくとも、

友達と席を並べ、出席する事ができます。

入院中や不登校の方にも使われています

CASE2遠足・修学旅行

外出が難しい人も、OriHimeでなら友達と一緒に会話しながら旅行ができ、

仲間との思い出を残す事ができます。現地にいる人達とも交流ができます。

OriHimeを

ご利用いただいている事例

就労継続支援B型事業所「のぞみの家」

障がいが原因でカフェで働くことがなかなか難しかった利用者が、

OriHimeを通じてカフェで接客をする経験を積むことができました。

そうすることで働く喜びや、他の利用者とのコミュニケーションを

作ることができて、導入して良かったと感じています。